资源绿色分质加工研究团队

本团队由22人组成,其中正高级职称3人、副高级职称13人,博士生导师3人、硕士生导师19人,具有博士学位人员占比100%。近年来,团队主持国家级科研项目10余项、省部级科研项目20余项、企业委托横向项目30余项,科研经费达2000余万元;发表科研论文200余篇,其中SCI检索150余篇;获授权国家发明专利30余项,出版教材和专著10余部;入选百千万人才工程国家级人选1人,享受国务院特殊津贴1人,全国煤炭青年科技奖获得者2人,陕西省“百人计划”1人,陕西省“千人计划”1人,陕西省“青年科技新星”1人,陕西高校“青年杰出人才”2人;获省部级科技奖10余项、教学成果奖5项。团队部分科研成果已完成工业转化,为西部煤炭绿色发展和区域经济建设做出了贡献。

团队主要研究方向:

①煤炭(煤岩显微组分)提质/分质加工;

②矿物表界面分选理论与技术;

③固废资源安全处置与综合利用;

④选冶废水绿色高效治理;

⑤资源智能精准分选与过程智能控制;

⑥煤基功能炭材料;

⑦有机和无机电致变色材料与器件;

⑧有机和无机储能材料与器件;

⑨聚合物纳米复合材料;

⑩贵金属催化剂制备与回收利用。

在教学方面,通过多年的探索和实践,团队取得的主要成果如下:

思政引领、创新驱动、产教融合的矿业工程类研究生培养模式构建与实践

一、成果简介

2021年10月,党中央、国务院“碳达峰、碳中和”战略部署,给煤炭特色行业高校的科技创新与人才培养带来新要求。2022年7月,教育部《高等学校碳中和科技创新行动计划》提出,高校应将科技、人才、创新相结合,为“双碳”提供支撑与保障。

团队面向煤炭特色传统行业开展了人才培养提质行动,依托陕西省重点(优势)学科,汇聚资源,在煤炭行业转型阶段,提出了“价值引领、需求牵引、创新驱动、产学合作”的创新型人才培养新模式。立足“思政-高校-企业-国际化”四个维度,构建了“思政教育-理论教育-实践教育-前沿教育”四层次育人体系,建立了师生联合党支部等“六位一体”保障机制,培养了一批具国际竞争力的行业优秀创新型人才。

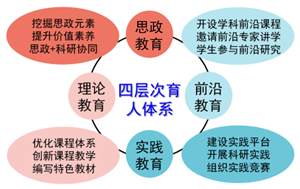

(1)打造“价值引领、需求牵引、创新驱动、产学合作”的新时代矿业工程类创新型人才培养新模式

将价值塑造作为创新人才培养的前提,引领并激发研究生内驱力。围绕国家和企业重大需求,开展煤炭提质加工与清洁高效利用研究,助力行业升级与研究生创新能力培养。以科技活动/竞赛为载体,依托平台与导师团队完善“创意-创新-创业”体系。与领军企业搭建产教协同育人平台,依托科研课题培育工匠精神,依托企业实践树立工程伦理意识,以实际工程为导向培养学以致用能力。

图1 人才培养新模式

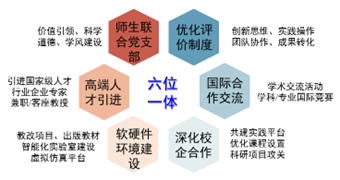

(2)构建“思政教育-理论教育-实践教育-前沿教育”四层次育人体系

秉承“新工科”理念,发挥矿业特色优势,构建符合国家战略与社会需求的育人体系。聚焦一流人才培养“品质、素养、知识、能力”的核心要素,考虑行业发展、学科交叉、理论研究、实践需求与国际竞争的有效衔接,形成“思政-理论-实践-前沿教育”四层次育人体系,加强配套制度建设,匹配不同培养阶段,衔接研究生生涯设计。

图2 四层次育人体系

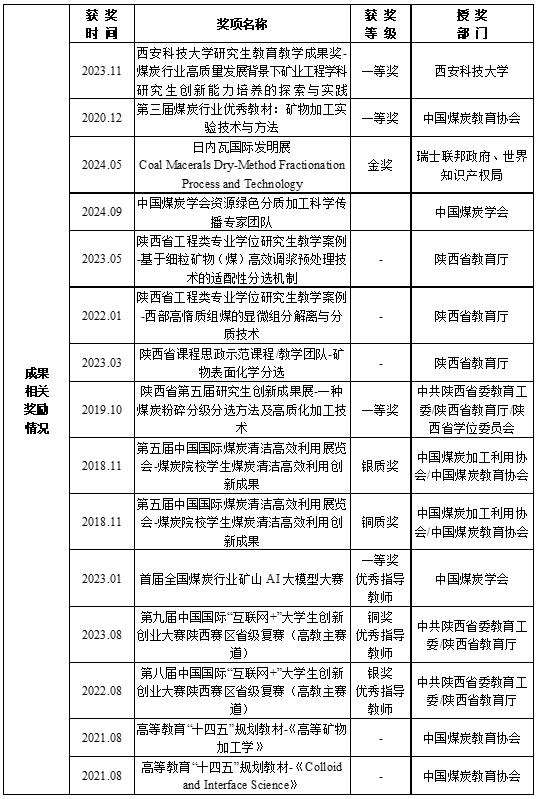

(3)建立“师生联合党支部-高端人才引进-软硬件环境建设-深化校企合作-国际合作交流-优化评价制度”的六位一体保障机制

成立师生联合党支部强化研究生素养教育,提升思政引领能力;引进国内外高水平人才与企业专家,提升导师队伍水平;推进产学合作项目,深化产教融合;建设工程研究中心与创新平台,提供人才培养沃土;带领研究生参加国际竞赛,提升国际交流能力;优化导师绩效考核,出台评价体系与激励机制,保障高水平创新型人才培养。

图3 六位一体保障机制

(1)研究生创新能力培养体系的创新

为服务国家需求,助力行业发展,构建了“价值引领、需求牵引、创新驱动、产学合作”的矿业工程类创新人才培养新模式。通过打造特色教学科研团队、革新课程设置、更新教学资源、强化校企联动、推进“思政+科研”协同等,营造了多学科交叉环境,实现了“育才”与“育人”融合,提升了研究生创新能力,收获了创新成果。

(2)产教融合协同育人模式的创新

传统产学合作多依托横向科研设立研究生课题,在研究生培养中存在企业参与度低等问题。我院积极革新,基于山东魏桥集团新工科项目开展了产学协作,与陕煤神木能源公司共建了“兰炭技术研发中心”,以搭建新平台、打造新模式方式加强了以企业为主导的产学研深度融合,引领了研究生助力企业技术攻关和企业深度参与研究生培养,促进了“创新-产业-资金-人才”四链融合,推动了创新驱动发展战略实施。

(3)研究生质量保障体系的创新

全面分析了国内外研究生培养及质量保障体系,汲取了历史构成、发展特色与经验教训。构建了“师生联合党支部-高端人才引进-软硬件环境建设-深化校企合作-国际合作交流-优化评价制度”的“六位一体”保障机制,提升了研究生教育教学与科研成果质量,培养了大量高水平创新型人才,为我国工程教育,特别是矿业工程学科在新时代国际化背景下,建立高等工程教育质量保障体系提供了借鉴。

二、推广应用成果及贡献

(1)校内应用

① 思政引领出成效,师资队伍上台阶:基于成果模式,获得省级课程思政示范课程、煤炭行业科学传播团队及教学成果奖等6项,出版“十四五”规划教材3部。聘请20余位高校/企业专家,团队获校级师德先进集体和先进个人、特色学生党支部、“五好”导学团队,成为首批师德示范工作站建设单位。

② 学科专业一体发展,创新能力稳步提升:基于成果模式,结合产业发展需求设立了本科智能选矿课程体系,获评省“一流专业”,通过了工程教育认证,获批国家级一流本科专业建设点。研究生参与实践研发项目56项,在中国国际创新大赛等多项大赛中屡获佳绩。毕业生对人才培养质量认可度高,投身矿业比率升高,获用人单位好评。师生成果助力工程学、化学等进入全球前1%。

③ 产学合作结果实,实践平台新突破:基于成果模式,通过校企联合共建了煤炭行业工程研究中心和兰炭技术研发中心,丰富了虚拟仿真教学资源,关联实验教学项目获评省级虚拟仿真实践一流课程。

(2)校外推广与应用

本成果于2018、2020年在全国矿物加工工程学科建设与专业创新人才培养研讨会上发布交流,发挥了示范引领作用。矿物加工智能化实验室作为展示窗口,近年接待中国矿大、神华神东洗选中心等500余人次参观交流。

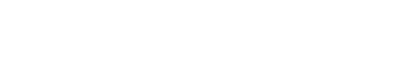

表1 成果曾获奖励主要情况

加入收藏

加入收藏